第364章回到总部

等我们回到了总部,却发生人多了起来,山顶都有人来接待。不过见到我异常兴奋,这让我非常诧异,要知道走之前可没多少人认识我。不过看到熟悉的身影,这个人不正是萧炎吗,看来他带领族人来到这里。这让我很欣慰,毕竟团体实力变强了很多。

飞到山顶上,我们三个人向萧炎拥抱了起来,留下光华公主在一旁吹着风。萧炎却对我们说着他的故事,没想到他还有一个哥哥。

“十年前的那个春节,我哥就躺在我的怀里,永远闭上了他的眼睛。那个场景,至今还历历在目啊,没想到,这一去就是十余年哪,感觉十余年前那个场景就在昨天。每当那个场景闪现在脑海里的时候,我的心都在痛,有时还会伴着眼泪,有想哭的感觉。

十来年的时间,我经历过太多太多的事情,有时也自然而然地回想起哥来。他敦厚的样子,戴着一幅眼镜,有时还不修边幅。他不太注重自己的形象,他只为着自己喜欢的文学事业,一直在努力阅读着,写作着,早已展露出他不一般的才华。然而他的作品问世的少,仅出版过一本诗集和一本儿歌集,还发表过相当数量的诗歌,散文,后来有好几家出版社看好他,要出版他的作品集,只是因为他的英年早逝而付之东流。我也只存有他写的一些诗歌,还有一本儿歌作品,这是我一生的遗憾。每每清明以及年前,我和姐都会去他的坟前,为他烧点香蜡钱纸,去和他作着心灵的交流。

世间的人都在经历着生老病死,从生到死的轮回,短暂的一生,尝尽人生的酸甜苦辣。可是我哥却只经历过生、病以及死亡,他的人生却更短暂,仅仅三十四岁,正值一个人事业的黄金时期。他的离世,缘于他的酒,不知从哪一年起,就离不了酒。也许是因了他有才华却无从施展,常常以酒解愁,酒就成了他的命,每天,每时,甚至每刻,都会抿上几口。他的离世,也缘于他的病,他短暂的一生,却充满着灾难,小脑萎缩症,骨质增生,贫血病,肝硬化,腹水肿等等病魔积于他一身,病痛把他折磨得形销骨立。他所得之病,几乎都是致命的绝症。

哥是一个脾气很差的人,从小跟我姐就是死梁子,经常大打出手,唯跟我却是亲密无间,我们从小一起玩到大,很多事情都是我们一起做,不管是父母给我们布置的任务,还是我们小伙伴一起玩。他做什么事情都极其认真,从小我就对他极佩服,以致到了他读小学,读初中,成绩都一直非常优秀,后来他爱上文学,到读师范,他的诗歌作品就开始在县报上发表。我对他的佩服就上升成了崇拜。是他影响了我,是他引导我走上了文学的道路。

哥是一个有抱负的人,初中毕业,他的理想是要读高中,考大学,可是当时家里负担重,仅靠父亲一人的工资维持着家庭的日常开销,父亲是一名教师,收入微薄,父亲就执意要哥考师范。因为这事,哥一直对父亲有着隔阂,以致于他的病情相当严重的时候,还经常与父亲争吵,在争吵中一路走来,一直到他去世,这层隔阂都没有能够解开。

他的最后几年,几乎都在与医院打着交道,然经济的拮据,却让他硬是拖着,偶尔去趟医院进行短暂的治疗,待病情有所缓解后又只得回到家中来进行调理。虽然一直断断续地治疗着,可他的病却一直不见好转,时不时地危及着他的生命。后来,他几乎无法自理了,读书和写作都无法进行了。他所挚爱的文学,他也只有荒废了,他所承受的痛苦,我能感受得到。每每我工作回家,我都会过去陪陪他,和他说说话。

每每我和他说话的时候,他从来没有发过脾气,不管我怎么说他,劝他,他都会默默地接受着。有一次,应该是他离世前几个月了,我去看他,我就和他聊着人生,聊着他的病情,我就劝慰着他,要他配合治疗,病会好起来的。我眼见他坐在沙发上,头靠在沙发靠背上,眼望着天花板,眼睛里溢出长长的泪水。无情的病魔在一天天地吞噬着他的身体,折磨着他的灵魂,让他无比留恋着这个世界。那时我心里酸酸的,一时语塞,找不到更好的语言来安慰他。

病痛的折磨,就让哥的神经越来越麻木,唯有酒可以让他清醒,他的酒量也越来越大,我也没有时间天天守着他,照顾着他。那次他在县人民医院住院治疗时,我逢假去看他,他却不在病房里。我就听病房里其他病人及其家属给我说着前一晚上哥的事情。哥喝起酒来,一晚上,他闹腾着,让整个病房里都处于恐惧中,让其他病人得不到休息。我看他病床旁边的桌柜里,还藏着一瓶酒,我就给他拿出去丢了。好半天他回来了,却找不到酒,他知道是我藏了,他问我要,我没给他,但我知道他没有酒会心里慌慌的,到现在我也后悔着我的草率,一个濒临生命边缘的人,我都没有满足他那仅有的一点愿望,我感到我当时好无情。这种矛盾的心理也一直折磨着我,痛苦着我。

在十几年前年底,已经是哥生命大限的日子,我隔三差五就会去看他,陪他坐坐,和他说说话,心里难受着,看着哥硬撑着生命的最后的日子。还好,至少在那一年,哥熬到了过春节,春节后的第四天,哥就说不出话了。我眼见着白发苍苍的父亲,那憔悴的一张脸,父亲也不时在床边叫着哥的名字。我看着哥艰难的转着头,他想看看已经围在他身边的我们。当时我们却忽略了把他的眼镜戴上,他看不清楚我们,用力地说着我们已经听不懂的话了。我抱着哥,真想用我温暖的拥抱,能挽回哥的生命。他因为肝腹水,从他的嘴里,鼻子,不时冒出黄色的液体来,我也不时的用卫生纸给他擦拭着。

永远不能忘却的,哥就在我的怀里,憋足了劲儿想给我们说说话,却说不出来,直到他生命的最后一息,直到他闭上眼睛。我想大声吼叫,可我却吼不出来,就那样俯着身子抱着他,想给他最后一丝温暖。长长久久地,一直在这种痛彻心扉的回忆着当时的点点滴滴。每每听到哪里因为死了人而放着哀乐的时候,我都情不自禁地想起当时的情景来,那眼泪就不时在眼眶里打转。

十年时间犹过,哥在那小小的冰凉的坟茔中,孤孤单单的,走过了十个春秋。那过去的时光,也伴随着十年的时光,渐渐的淡去了。”

我拍了拍他的肩膀说:“好了,别多想。一切会好起来,所有人都平安迁移过来了吗?”

古时候,松花江北,少陵河西的龟山下,曾经居住过一个十分强大的女真部落。这个部落自称泥庞古人,每逢祭天祭祖的时候,他们都要虔诚地祭祀龟山,歌唱神龟勃极烈老玛法的赫赫功德。

很早很早以前,这个部落有一个叫泥庞古的老勃极烈。他一顿饭能吃两头牛,能喝十缸酒;他一箭能射穿两只虎,一刀能劈死三只熊。泥庞古老勃极烈领着部落的人,不知杀死多少猛禽恶兽,走过多少高山险滩,越过多少大河激流,才找到这块依山傍水、草绿花香的好地方落下脚。

几十年过去了,部落人丁后兴旺,牲畜繁多,人们的日子像山洼里盛开的大百合,越过越红火。

谁也记不得从哪一天开始,泥庞古老勃极烈真的老了。他那扎克丹一样笔直、狮子一样壮实的身子,弯曲得像河沟里的虾米;他那寒星一样明亮、海东青一样锐利的眼睛,也蒙上了一层昏暗的白翳;他那狼一样尖利的牙齿,连山跳子的肉也咬不动了;他那豹子一样灵巧的手,连打马的鞭子也攥不住了。人们渐渐地忘记了这个衰弱垂死的老人,另选了一个年轻力壮的勃极烈。

那时侯的人们,还不知道应该怎样尊敬老人。泥庞古像一只孤独的老熊,悄悄地蹲在自己的仓子里等死。

就在人们载歌载舞,为新勃极烈中选而开怀畅饮的时候,平地一声炸雷,洪水从天而降,很快就淹没了大半个部落。新勃极烈领着人们逃到了附近的山上,哭声在山上聚结成了一团团阴沉的乌云。

咆哮的洪水吞噬了房屋、牲畜,淹没了草原,年轻的勃极烈束手无策,心如刀割。部落毁了,自己还有什么脸面活呢?他一咬牙,纵身跳进了滔滔洪水之中。人们的哭声更高了,不少妇女抱着孩子,也跟着年轻的勃极烈往河里跳。

忽然,奇迹发生了!大水像是遇到了一堵墙,浪峰呜呜地低吼着、挣扎着,向山壁猛撞了几下,停住了。水退了,退得那样快,简直令人不敢相信。年轻的勃极烈在水里睁开眼睛,看见水边一块空地上,伏着一个身体瘦弱的老人。他团一团,蓬着茅草般的满头白发,正趴在水边大口大口地喝水。每喝一口,老人的身子就长大一点。很快,老人的身子就长得像一座小山了。水越退越远,老人拼命伸长脖子向前爬着吸水,可他的身子太重了,怎也不能再移动半步。他“呼呼”地喘着粗气,发出了痛苦的叫声:“阿布凯恩都里啊,让我喝干洪水,救出我的儿孙吧!”

“是泥庞古玛法!”年轻的勃极烈和部落里的人一起惊叫起来。

阿布凯恩都里听见了泥庞古玛法的叫声,让大水退了。人们回到了自己的家园,这才发现,泥庞古玛法已经变成了一个巨大的石龟。

人们扑倒在石龟脚边,哭着叫唤“泥庞古玛法”的名字。老玛法的心碎了,他多想最后看孩子们一眼啊!他猛地一使劲,想转过头来再答应一声,没成想,早已变成石头的脖子却一下子扭断了,肚子里的洪水哗哗地流了出来,不一会就流成了一条大河,这条河就是今天人们看见的少陵河。

泥庞古老玛法死了,他化成的龟山,世世代代保佑着子孙们的平安;龟山上的土能治病救人,龟山里流出的水灌溉着肥沃的田野草原。人们从年轻的勃极烈那一代起,学会了应该怎样尊敬老人。他们尊敬地称龟山为神龟勃极烈,这个部落也就叫做泥庞古部了。

我的奇异故事提示您:看后求收藏(笔尖小说网http://www.bjxsw.cc),接着再看更方便。

相关小说

- 苗疆蛊女

- 简介:古老的迷雾,苗疆的传说,负心人谁不害怕情人种的蛊?本书数字版权由“龙阅读”提供并授权话本联合销售,若书中含有不良信息,请书友告之客服。

- 158.2万字6年前

- 诡道秘闻

- 简介:在我刚出生的时候,就厄运缠身,百鬼来访。8年后又险些被大蛇吃掉,偶然遇到了自己的师父才得已保命,从此我走上了阴阳两界的道路!在修行的道路上和黑白无常称兄道弟,与十殿阎罗把酒言欢。我身居使命,迫不得已转世重修。千年等待,只为自己的诺言!我一生命运多舛,在为救出身在九幽的师祖,和寻找自己的前世记忆所遇到的传奇经历,鬼怪、巫蛊、上古妖兽、僵尸.........在妖魂相助、神兽护卫的带领下偶然得到了上古道术,后所向披靡,藐视群雄!【诡道秘闻】带你走进不一样的灵异小说,畅游屌丝世界!***********************************************************新书上架,求订阅、订阅......谢谢大家!企-鹅:329395959新浪微博:孤I雁本书数字版权由“中文在线”提供并授权话本联合销售,若书中含有不良信息,请书友告之客服。

- 198.0万字6年前

- 查理九世之穿梭世界各地的冒险

- 简介:我是谁?墨多多?墨小侠?墨寒雪?我不知道,但我知道,我是墨予安可,是当今人类称的“不老天才小公主”,有一个闺蜜叫梦婷,也是,我唯一的亲人……——墨予安可

- 4.7万字5年前

- 寒毛直竖灵异事

- 简介:比较精简的短篇恐怖故事,心脏不好,胆小的别看,免得吓出精神病。当然,偶尔也会安插爆笑故事,情感故事调节气氛哈。如果您有好的建议欢迎加我qq362861537.书友交流欢迎加小说交友群欢迎加入小说交友群,群聊号码:681502652。

- 7.1万字5年前

- 鬼手天医

- 简介:他是游历四方的赤脚郎中,知风水,通阴阳。他白医人,夜医鬼,所过之处,必会留下一场惊心动魄的经历!他叫李天一,天生鬼手,负有阴债。有人告诉他,得鬼手者,当行医,平罪孽。于是,他照做了。数年之后,江湖多出一人,有人叫他鬼手天医!铁口定生死,一语道乾坤。欲知身后事,请到天医门!

- 13.1万字5年前

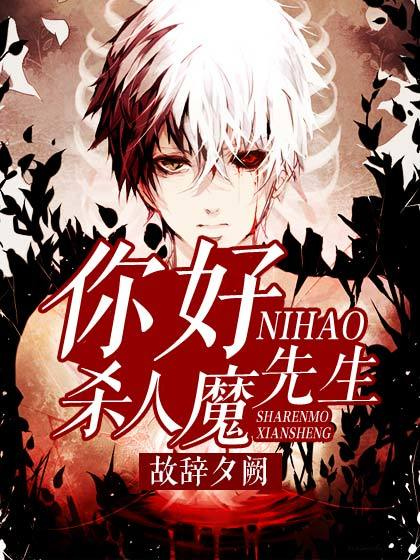

- 你好,杀人魔先生

- 简介:因为没钱没势,具一格被派去了本地最吓人的精神病做实习心理医生,正好碰到了几年前震惊当地的灭门惨案的凶手,那个患有人格分裂症的可怕杀人魔....没想到,完全是帅哥啊?从进入医院开始,一系列潜藏的阴谋都指向了曾经十年前毁掉病院的案件,而具一格也渐渐发现自己喜欢上了那个喜怒无常人格分裂的杀人魔,更倒霉的是喜欢的还是他的第二人格....不算恐怖的恐怖故事,不算言情的言情小说,无论如何,我会陪你到最后。

- 19.7万字5年前