第五章 文学难解颐

清早,月华对着镜子梳妆,阿松在一旁收拾床褥,手上在床上捡起个什么,月华一偏头恰巧看见。

“有什么?”她问,心里立即觉得不妥,应该问是什么的。

“一片树叶子。”阿松随口答。

月华不大信,起身走去看,阿松也张开手掌给她看,果然是一小片早已枯干的树叶,沾满了泥尘。

“它晚上就没有硌着姐姐么?”阿松笑笑地问。

“这倒没有。”月华说,心中倒是不疑惑,想这叶子是昨天在未央宫里沾在身上的,还是就在长乐宫里,尤其是自家院子里。在哪里落下也没什么干系,那只是一片树叶而已。

阿松便要把那叶子拿出去丢掉,月华拦住,“你给我找个碟子来,或者别的什么,平平的不怕火烧就好。”

“啊?”阿松一怔,月华已将那枯叶子捏在了手中,仔细地看。

阿松由床上下来,出去一会儿回来,找来一个陶碟。

月华接过陶碟看了看,另一手捉着枯叶的把儿,刚刚她已经将叶子尽可能展平,走到炭盆边上坐下,把碟子放在盆边,拾起铁筷子拨弄两下,找出灰烬下还发着亮的残炭,小心地将枯叶子凑上去点着,飞快地平放在碟子当中。

枯叶子经历一个冬天霜露浸润,原本绝不能点燃,在屋内一晚上被月华的体温烘烤,勉强干燥,点着之后先只是发烟,燃烧的地方只一点,缓缓地扩展为一线。

月华专注地盯在那极其微弱移动的火线,火线的下面是已经燃过的灰烬,火线的上面是还不知道毁灭即至的枯叶,中间便是那蜿蜒的火光,细细地明灭不定。

这里面包含了现实和变化,变化和现实交战的激烈分野,只有受过占卜术法训练的人才可以看出其中的奥妙,是自然的暗示,结果并非绝对笃定,占卜人的知识和历练水平可能使结果的观察完全南辕北辙,人言人殊。

阿松在一旁惊讶地看着月华这么做,完全不知道她在做什么;只觉得烟气呛人,想用手去扇,又恐怕坏了月华的安排。

叶子恰恰烧了一半,火线无力再向上,默默地熄灭,烟即刻便小了。月华怔怔地盯在叶子上,许久不语。

“姐姐,你这是在做什么?”阿松怯生生地问。

月华抬起头,对阿松笑了一笑,“占卜,预料事情的变化。”

阿松张口结舌,不得要领,“什么事的变化?”

“我心里头想着的事。”月华脸上似笑非笑。

阿松知道一点月华在想着什么,但不敢问,福了一福出暖阁去。

月华稍微等一等,侍女们端来热水,牙刷,洗漱过后她喝了些粥,再漱过口,穿襦袍戴冠帽,穿过大殿,到另一端的东阁书房。

在这里阿萱已经打扫过,焚了香。书案一端摆放些散卷,都是詹事府送来国内各地乃至国外汇集来的人事物记载,有用没用都要看过一遍,选择其中有用的部分编写书志,分门别类,这是著作郎的本职。

太子詹事杨沛懂得苻宏安排月华做著作郎的本意,很少派事务给她,但不绝于缕,免得完全败坏规则。月华懂得这一点,但凡有文章送来,总是认真地读过,按照书志体例加以汇编,妥善保存,这占用不了多少精力,绝大部分时间还是她自己的。

书案另一端则是月华用作编撰《搜神记》的书稿和参考,足有一尺多高,只是所有的书稿和参考的五分之一不到,月华补齐后《搜神记》预计达到外祖父撰版本两倍篇幅还多,这还不算她完全自创的长篇故事。

月华在书案后坐下,预计先处理公文。阿萱照例在一旁侍坐,和平时没什么不同,但显然不同。阿萱表情阴晴不定,气愤难捺似的。

“你悄悄地看过新故事,觉得哪里不好了?”月华本来不想问,这是她和阿萱彼此心照的不宣,但忽然忍不住。

四个侍女中只有阿萱识字会写字,月华才让她打扫书房,陪伴自己去天禄阁,偶尔可以帮着抄写文字,分类草稿。她没给阿萱看自己新撰的故事,但意料她会悄悄地看,这也是月华所期望的。

每个创作者都想看到别人读到自己撰作故事时的表情,以及讨论。

“没有不好,只是……”阿萱脸上有些迷惑,又有倔强,迟疑一下,“我没想到姐姐故事已经写了那么长之后,我以为都快要定局了,忽然又出现一个新的女子,看上去并非不重要,那……这么写的目的是什么?”

月华哑然失笑,觉得阿萱有这反应完全合情合理。

“你是在为庄楠吃醋吗?”她笑着问。

像白狐一样,长相俊美的拓跋楠是月华新撰故事的主人公,和一个名叫卫瑄的少女彼此相爱,卫瑄的名字就从阿萱来。虽然字并不同,但发音相同,阿萱当然已经将自己代入了卫瑄,觉得拓跋楠是她的爱人。这种情况下出现一个并非不重要的女子,让她顿时警惕起来。

“难道现实里一个男子可以配多个女子,姐姐在故事里也非要屈从这一点吗?”阿萱不满地问。

屈从?月华心里忍不住赞叹,这个词既精准又有态度,就像之前她暗自赞叹秋月说求不得一样,她这几位侍女全都心怀智慧,小春大概不够智慧,但她憎恨不公平,也是个不凡的女子。

再之前,阿萱还表达过对故事里卫瑄主动投怀送抱给拓跋楠不满,觉得这实际上羞辱了卫瑄,“为什么总是我们女子登门自荐,这岂不是迎合男子的趣味,当我们是什么?”

月华为之一时语塞不能回答,隔天才想好答案回答她:“因为……假若一个男子忽然闯进你的房间,你多半会感觉害怕,反过来就不是。女子主动,她在两个人关系里是主动,更有力的那个。”

诚然她觉得这个答案不完美,揆诸现实,女子很难是有力的那一方;也可能下一次她就会尝试按照阿萱的意见去写另一个小故事,在拓跋楠为主人公的这个大故事里。

这次阿萱又有意见,她倒是早就有确定的答案:“我没有,我不会让这个拓跋楠享什么齐人之福,写这个故事目的不在于这上面,不在于让他得到这个也得到那个,哪会有这样的事。”

“但是……但是拓跋楠那样爱他的师姐,他师姐也那么爱他,他怎么能……如果不是为这个,为什么要创作这个新人物?”阿萱眼睛稍微有些发红,执拗地问。

月华微微笑地望着阿萱,心中有好几分的得意;同时她猜测阿萱怎么也不会欣赏自己的思路,即便一开始欣赏,等新的篇章出来之后一定会大为不满,现在已经崭露了苗头。

这个名叫庄楠的新人物格外大概触动阿萱,除了她可能会让拓跋楠分心别恋之外,在于她的身份正是个侍奉王妃的宫女,和阿萱身份恰好又相似,这让阿萱不能单纯地排斥,难免反躬自省地想如果自己其实是庄楠,该如何面对这一番情况。

“话要分两样来说,我不会给拓跋楠配不止一个女子,一对夫妻就是两人,不会是三个人或者更多;但话说回来,两个人谁遇上谁,爱上谁不分开,靠的到底是先后为重,还是默契为重呢?怎么样搭配才是最好的呢?”

她口中这么说,心里想的却是“形势不由人”几个字;她知道这几个字的沉重,对阿萱便说不出来。

阿萱神情紧张地听月华所说,唯恐漏掉了一个字,眼珠不断转动,“姐姐,你的意思是有些人在一起只是遇上,但不见得有心灵的默契,以后遇见有默契的人,先后就不重要,要让位给先后,对吗?”

月华觉得阿萱这话既接近真相,又离于真相,就好像小时候阿爸拉着她的手使她整个身子飞起来旋在空中,既紧紧地抓着,势却是要飞出去一般。小孩子喜欢极了这个嬉戏,此时想到这个月华只觉得危诡。

“大概是吧。”她不那么有把握地答,甚至不要写一部两个人或三个人相爱的故事,但阿萱只看得见这部分,这也很好。

“可是有没有默契,到底谁说了算?要是姐姐在这个庄楠后再写一个女子,这个女子和拓跋楠更有默契,那拓跋楠再移情别恋,这也是好的么?”阿萱艰难地问,神情里是单纯而朴素的怀疑,以及倔强。

月华觉得阿萱不足以与之谈文学创作,不过她也回答不了这个问题,淡淡地笑而不答。

“姐姐,你用了不同的名称,但明眼人一眼就看出你写的就是我们现在这个时刻,有不少现当今的人物,以往《搜神记》用得离当时最近的时间和人物差不多在百年前,你这样做会不会惹出麻烦来?”阿萱停了一下又接着问。

月华打了个冷战,她还以为有意写得和现实不同的部分很多,足以让读者不意识到彼时即此时呢,谁知道阿萱一下子就看穿。

“会有什么样的麻烦?”月华轻声地问,心里不以为然。

“我想,被姐姐写到的大人物们如果没看到这本书,或者没意识到自己就是姐姐笔下的人物就算了,如果他们看到又意识到呢?或许有些人是高兴的,比如……”阿萱在这里停下沉默了一下,“但只要有一个人不高兴,姐姐恐怕就难撤得了手。”

“我不是给……”月华心里不无慌乱,又多生出了些恐慌,阿萱说的是她构思是完全没想过的问题,她先是不以为然,随即便意识到阿萱担心是对的。人们爱听褒扬,不爱被贬损,她这本书里多是贬损,吝啬褒扬。

除了对苻宏,这个故事因他而起,某种意义上是她对他感激和敬爱,求不得的惆怅。

“我的故事不是写给这个时代的人们看的,是给几十年几百年以后的人们看,那时候这本书里的人都已经死了,看不到。就和此时的人看《搜神记》的感觉一样。”月华微笑着把说了一半的话重新说完。

这是一件多寂寞的事,多没意思的事,月华心里想,看得出阿萱表情里也是如此。

鹿衔花去提示您:看后求收藏(笔尖小说网http://www.bjxsw.cc),接着再看更方便。

相关小说

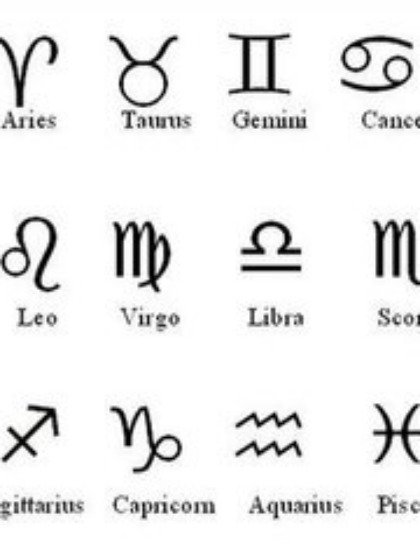

- 十二星座那些锁事儿

- 简介:进来看看,了解十二星座

- 0.9万字5年前

- 快穿之反派boss别犯二

- 简介:作为一个反派,她的任务应该是抢男主!抢男配!打倒女主,升级系统!可是,这个一言不合就精分,崩刷情,崩世界,还打系统,唯我独尊的是谁?!嘿!前面的反派你等一下,我有个男主等你抢!……

- 0.6万字6年前

- 与龙共舞——命运的裁决

- 简介:搬运作品不喜勿喷

- 0.0万字5年前

- 娜、浩、秋、之恋

- 简介:???????

- 4.1万字5年前

- 星学院之美星重回学院

- 简介:“美星,你怎么能这样!”

- 4.1万字5年前

- 精灵梦叶罗丽之沉睡的真相

- 简介:她是火族的公主,同时也是人类和人类的守护者,10亿年前先皇先后为护她周全派一手下带她离开王族前往人类世界,这一离开就离开了整整10亿年,直到沉睡的黑暗力量觉醒的那一天,她才得知她的身世之谜如有雷同,纯属巧合

- 11.6万字4年前