周公辅政

周武王创立了辉煌的周王朝,然而好景不长,仅仅两年后,他就因病撒手人寰。其子姬诵登基为王,即历史上的周成王。彼时,周成王年仅十三岁,而新生的周王朝根基尚浅,政局动荡不安。为了确保国家的稳定与繁荣,周武王的弟弟周公旦毅然肩负起辅佐侄儿治理天下的重任,实际上行使着天子的权力。在史书中,人们习惯以“周公”这一尊称来称呼这位伟大的政治家。

当时,管叔兄弟在国内散播流言,声称:“周公将对成王不利。”面对这样的非议,周公向太公望与召公奭解释道:“我之所以不避嫌疑,暂代国政,实因担忧天下人会背叛周室,无法向我们先王太王、王季、文王交代。三位先王为了天下的基业,辛勤劳苦了许多年,如今方始成就。不幸的是,武王英年早逝,而成王又年幼无知。为了完成并稳固周朝的大业,我才不得不采取这样的行动。”

周公命令他的儿子伯禽前往封地鲁国接替自己的位置。尽管伯禽为人稳重可靠,周公依然心存忧虑。在伯禽即将启程之际,周公郑重其事地对他说道:“伯禽啊,我是文王之子、武王之弟、成王之叔,身份尊贵,然而我从不因此而自视甚高。每当听闻有贤者来访,即便是在沐浴之时,我也要立即起身迎接;即使是在用餐之中,也会毫不犹豫地放下手中的食物。即便如此,我仍担心会错失天下间的英才。因此,你到了鲁国之后,切记不可对百姓与臣子表现出丝毫傲慢,应当时刻保持谦逊的态度,行事谨慎,生活简朴,尊敬并善待每一位贤能之士。”

周公倾尽心血辅佐成王,治理国家,然而他的两位弟弟——管叔与蔡叔,却在外散布流言蜚语,诬陷周公怀有篡位的野心。纣王之子武庚,虽被封为殷侯,但因受周朝严密监控,心中满是不满与束缚,渴望周朝出现内讧,以便复辟殷商的统治。于是,他与管叔、蔡叔暗中勾结,联合了一群殷商遗老及东夷数个部落,掀起了一场叛乱。武庚与管叔等人的诽谤,在镐京引起了轩然大波,甚至连召公也对此产生了质疑。成王年幼无知,面对种种流言更是真假难辨,对这位忠心耿耿的叔父也开始心存疑虑。周公内心极度痛苦,他首先找召公坦诚相见,敞开心扉地表明自己绝无二心,希望召公能够以大局为重,勿轻信谣言。召公被周公的真诚所打动,误会得以消除,二人再次携手共进。

周公在稳定了内部局势后,果断地集结大军,亲自率军东征。此时,东方的几个部落,如淮夷、徐戎等,与武庚遥相呼应,蠢蠢欲动。周公下令给太公望,授予他全权,凡是对周朝不忠的诸侯,皆由太公望负责征讨。如此一来,东方的局势由太公望掌控,而周公则集中力量对付武庚。经过三年的艰苦奋战,周公终于平定了武庚的叛乱,并处死了这个叛乱的首领。管叔见武庚败亡,自觉无颜面对兄长和侄子,遂自缢身亡。周公平定叛乱后,将霍叔罢免,对蔡叔则处以流放之刑。在这场东征中,许多商朝的贵族成为了俘虏,因他们反抗周朝,故被称为“顽民”。周公深知这些人的存在是一大隐患;同时,他也意识到镐京位于西方,难以有效控制广阔的中原地区。因此,他在东方新建了一座都城,名为洛邑,并将殷朝的“顽民”全部迁至洛邑,派重兵严密监视,以防再起波澜。

自那之后,周朝便拥有了两座宏伟的都城。西边的是镐京,亦称为宗周;东边的则是洛邑,也被称为成周。这两座城市不仅承载着周朝的政治与文化,更成为了当时文明的两大中心。

周公辅佐成王治理国家长达七年,终于使周王朝的根基稳固,并制定了一整套周朝的典章制度。待成王年满二十岁,周公将政权正式归还给了成王。成王亲政之后,周公担心他因年轻而治国不力或放纵无度,便撰写了《多士》与《毋逸》两篇著作以示警戒。在《毋逸》中,周公写道:“先辈们历经千辛万苦才建立起基业,然而他们的后代却常常因为骄傲奢侈而忘却了祖辈的艰辛,最终导致家业衰败。作为继承者,怎能不时刻保持警惕呢?”而在《多士》里,则提到:“从商汤至帝乙,历代商王皆恪守礼仪,敬奉神明,追求美德,以此获得了天命的支持。然而到了纣王时期,他极度奢华浪费,完全不顾及天道人心,因此被万民视为应当受到惩罚。”通过这些教诲,周公希望成王能够铭记历史教训,勤勉治国。成王及其子周康王共同统治的五十余年间,周朝达到了前所未有的繁荣与统一,这一时期被后世誉为“成康之治”。

中国通史广集提示您:看后求收藏(笔尖小说网http://www.bjxsw.cc),接着再看更方便。

相关小说

- 陈宥维:心动TIME.

- 简介:<取藏请您滚蛋,马勒戈壁./微笑>"♡""先学会对一个人心动."-快点阅读更新.

- 3.8万字6年前

- 雨浩之凤逆天下

- 简介:霍雨浩穿越凤逆天下

- 11.1万字5年前

- 季安生的沙雕日常

- 简介:周更。你要清楚我一个星期才能碰一次手机。

- 0.1万字6年前

- 夕汐小店铺(暂接有偿)

- 简介:新书!捧场!不美工!不招美工!不招美工!美工:/看章节/看标签……

- 1.4万字5年前

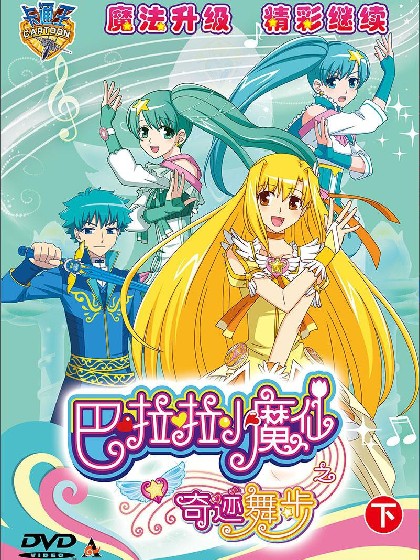

- 巴啦啦小魔仙之游蓝之恋

- 简介:我,被陷害了,只有婷婷,琳琳相信,还有女生,什么!美琪,美雪,游乐来了,呜呜呜,游乐,放开我

- 0.6万字5年前

- 华夏帝国崛起

- 1.9万字6个月前