第89章:血墨证道

《心镜四季》第一卷:迷途之冬

第89章:血墨证道

暴雨砸在青石板上的声响,像千万根炭条刮过生宣。林深蜷缩在徽州老宅的椴木画案下,怀中紧抱那卷《溪山烟雨图》。冰凉的雨水顺着屋檐缝隙滴落,在他后颈汇成蜿蜒的溪流。屋外脚步声如雷,收藏家豢养的壮汉正踹开厢房门板,腐朽的木屑飞溅在明代青砖上,“姓林的!把画交出来!”

他舔了舔裂开的嘴角,铁锈味混着雨水渗入喉头——三小时前,当他在明代古画的夹层里揭出那张抗倭将领的血书时,就知道这场追杀迟早要来。血书上的字迹暗红如凝血,每一笔都仿佛在诉说着四百年前的腥风血雨,而此刻,这些文字也将他卷入了新的风暴中心。

一、残画如刃(艺术与暴力的交锋)

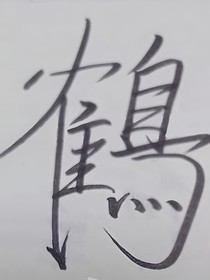

画案被掀翻的瞬间,林深像只断翅的鹤扑向窗棂。左臂死死护住画轴,右手残肢裹着浸透雨水的绷带,狠狠撞向领头壮汉的鼻梁。骨裂声清脆如松枝折断,温热的血滴喷溅在泛黄的绢本上,晕开成一片胭脂色的雾霭,仿佛给这幅古画添上了新的血色注脚。

“破山中贼易……”他想起周教授信中的话,齿缝间挤出冷笑,“可尔等心中贼,早已蚀骨钻心!”逃亡中,血书从画轴滑落半角,昏黄的手电筒光晕下,显出一行小楷:“倭金藏于溶洞,以画引路。”那字迹历经岁月,却依旧苍劲有力,仿佛在指引着什么,又像是在警告着什么。

二、雨夜迷窟(自然与历史的双重迷宫)

追兵狼狗的吠声逼近山崖时,林深纵身跃入溶洞。摔落的剧痛让他眼前炸开金星,后脑重重磕在钟乳石上,血腥味在口腔蔓延。恍惚间,他听见周守真的声音在黑暗中回荡:“阳明先生龙场石棺悟道,今君坠此窟,可算造化?”

水流浸透血书,墨迹竟浮出荧光脉络——那并非山水纹,而是地下暗河的走向图!指尖抚过钟乳石壁,粗糙的石面刮得伤口生疼,却触到一道深刻的刻痕:“嘉靖三十七年,戚家军第三营藏兵于此”。潮湿的溶洞里,恍惚间传来四百年前的刀戈之声,与洞顶雨滴坠落的声音共振成鼓,仿佛历史的回响在此刻重现。

三、良知烛照(心学抉择的文学化呈现)

荧光脉络指向溶洞深处的陶瓮群。掀开腐坏的封泥,倭寇熔铸的金锭闪着幽光,在昏暗的溶洞里泛着诡异的色泽。而瓮底,却压着半册《传习录》抄本。发脆的宣纸上,不知名士兵用炭灰写道:“取金充饷则违律,弃之则将士饥寒——知行难合,泪洗良知。”这些斑驳的字迹,道尽了当年将士们的两难困境,也让林深陷入了沉思。

洞外忽传来苏河的卫星电话留言:“疗养院筹款断了!收藏家说……只要你毁掉血书……”留言声在溶洞中回荡,与水滴声交织成复杂的旋律。林深抓起金锭砸向洞壁,火星迸溅中嘶吼:“金银噬心,血墨证道!”金锭与石壁相撞的声响在溶洞里久久回荡,仿佛是他对良知的呐喊。

四、千峰如偈(山水意象的心灵投射)

背贴寒壁熬到破晓时,林深用血书边缘描摹溶洞口。逆光中的皖南山峦层叠如折页经书,云海在峰峦间写下狂草。他忽然懂了那位抗倭将领——四百年前此人藏金不报,必是预见戚家军若成军阀,比倭寇更毁山河根基。

“原来‘事上磨炼’,磨的是心中秤砣…”他喃喃自语,声音在溶洞中显得格外清晰。炭笔在血书背面勾出速写:金锭熔成巨钟悬于山巅,撞钟人竟是断臂的自己。这幅速写,既是他对良知的理解,也是他对未来的期许。

高潮与转折

追兵绳索垂入溶洞的刹那,林深将血书塞进陶瓮。他抓起金锭跃入暗河,湍流瞬间吞没身影。冰冷的河水裹挟着他快速前行,石块擦过身体,带来阵阵刺痛。三小时后,当他在下游芦苇滩爬上岸,发现怀里仅剩那块澄泥砚——血书上的金矿图已如胎记般烙在砚底,周教授当年所刻“破心中贼”四字,正被新染的血渍浸得浑厚如钟鼎。

苏河找到他时,他正用芦苇杆蘸泥浆在岩壁写经。“疯子!收藏家撤资了!”她撕扯他湿透的衣领,眼中满是焦急与愤怒。林深却指向砚台新痕:“看,这里藏着千军万马。”他的眼神坚定而深邃,仿佛已经参透了一切。

尾声(伏笔与收束)

疗养院的残障军人们收到匿名汇款那日,林深在新闻里看见收藏家被捕的消息。电视镜头扫过查获的《溪山烟雨图》,画角多出一枝朱砂点染的红梅——那是他逃亡前用断臂残肢蘸着自己的血,在绢本角落按下的印记。这抹血色,既是他对历史的回应,也是他对良知的坚守。

苏河摔门而入,扔来沾泥的澄泥砚:“鄂温克萨满说的对,你就是个通灵的疯子!”林深摩挲着砚底血渍斑斑的山脉纹,忽觉满手滚烫。窗外,四百年前的雨正落在今夏的皖南群山,仿佛时间在此刻重叠,历史与现实交织成一幅壮丽的画卷。

心镜四季提示您:看后求收藏(笔尖小说网http://www.bjxsw.cc),接着再看更方便。

相关小说

- 姜软娇无偿封铺

- 《姜软娇无偿封铺》自2024年3月16日正式开业!本铺是纯纯无偿的封面铺!仅仅需要一个关注就可以下单啦,无需送花花哦~(注意这里是明星同人封......

- 2.2万字9个月前

- 爱——癌

- 1.1万字8个月前

- 困于时间

- 双男主无限流小说,目前单平台2025.3.15开书[这是生至死的归桥,是灵魂的归路,几座孤坟,久别相逢,我们终将因此地再会]

- 0.3万字8个月前

- 绮奈绪奥特曼

- (正在写亚刻)没有人知道这个少女,她来去匆匆犹如一阵风。

- 8.2万字7个月前

- 家人们平凡的日常

- 4.8万字7个月前

- 零号行动

- 实验体消失,是否会对这个混乱无比的国家产生一些影响?是走向灭亡,还是走向统一?本文故事有些杂,后面可能会写其他的。小说会存在没有的人物,写作......

- 11.6万字4个月前