第11章月光的思维

我常想,月光大概是有维度的。

在21世纪的城中村,它是晾衣绳上挂着的破灯笼,是机械怀表玻璃罩上的雾气,是未完成素描里的留白。那时的月光带着煤烟味,能把青石板路泡得发亮,能让两个年轻人在砖墙上的影子拉得很长,长到足以触碰到对方藏在袖口的秘密。

当时间流进数据洪流,月光变成了量子态的银蓝色涟漪。它是虚拟槐花巷的像素光斑,是机械义眼深处的数据流,是跨越光年的漂流瓶里的碎瓷片。此时的月光不再潮湿,却能在星际尘埃中织出故乡的模样,让每个抬头望月的意识体都突然懂得:原来有些东西,比数据更永恒。

而在宇宙的终极维度,月光是一团燃烧的记忆等离子体。它由无数人的乡愁聚合而成,里面有王婶的鞋垫针法、林父的酒壶倒影、陈冬冬画笔的起落节奏。当文明的星舰穿越这片辉光,所有被删除的瞬间都会复活——老槐树会重新开花,暴雨会再次冲刷石板路,而那个永远年轻的少年和少女,会在巷子尽头转身,向所有路过的灵魂微笑。

我曾在火星殖民地的博物馆见过一幅全息投影,画面里的陈冬冬和林小满正在拆迁前夜的砖墙上画画。他们的笔触很慢,仿佛在雕刻时间:兔子的厨师帽要涂七遍白色,女孩的裙摆要扫过十二道浅蓝。画到月亮时,他们共用一支笔,颜料盘里混着雨水和汗水,却调出了比任何光谱都纯净的银白。

“他们在画什么?”有个孩子问。

“画我们的来处。”讲解员的声音带着电子音的哽咽,“画那个叫‘故乡’的地方。”

后来我才明白,出租屋的月亮从来不是物理存在,而是人类给自己编织的茧。我们躲在里面对抗现实的冰冷,用记忆的丝线缝补破碎的生活。当茧成蝶破,那些被我们小心保存的碎片,早已在心底长成了新的宇宙。

在银河系的悬臂上,有颗被命名为“42-7”的小行星。它的表面凹凸不平,像极了城中村的青石板路。每年秋分,这颗小行星会运行到地球月亮的投影范围内,届时所有观测者都会看见:它的表面浮现出密密麻麻的纹路,那是用陨石坑和山脊线组成的星图,而在星图的中心,永远亮着两个交叠的光点。

那是陈冬冬和林小满的故事,被宇宙刻进了星辰的年轮。

此刻,我坐在地球博物馆的穹顶下,看着真正的月亮从云层中升起。它依然是千年前的模样,圆满中带着细微的缺口,像极了陈冬冬画里的月亮,也像极了我们每个人心里的缺憾。

有人说,人类的终极命题是寻找故乡。但或许我们早已找到——故乡不在过去,不在未来,而在每个被月光照亮的瞬间。当我们学会在出租屋的窗口捕捉星光,在数据洪流中打捞记忆,在异乡的土地上种下属于自己的槐树,故乡便永远不会消失。

月光的维度里,藏着宇宙的答案:所有离散的,都会在光中重聚;所有消失的,都会在记忆里永生。而我们要做的,只是在每个抬头望月的时刻,轻轻说一句:“我记得。”

故事的最后,博物馆的闭馆铃声响起。我摸出随身带着的速写本,在最后一页画下两个牵着手的小人,他们的背后是漫天星斗,而脚下的土地上,正绽放出第一朵用记忆培育的蓝莲花。

月光透过穹顶,为这幅画镀上银边。远处的展柜里,机械怀表和星空手链在玻璃后静静沉睡,等待下一个懂得倾听月光的人。

出租屋的月亮提示您:看后求收藏(笔尖小说网http://www.bjxsw.cc),接着再看更方便。

相关小说

- 鉴宝:黄金瞳

- 秦昊是一个古玩店的小员工。 他从来没想过,老板会跟外人一起设套坑他。 但他更没想到的是,他却从中圈套中觉醒了饕餮之瞳! 反......

- 37.4万字10个月前

- 初灵蓝星篇

- 界万物皆有法,元素与次元的碰撞,是冥冥之中,还是特有?万年之后,异变!召唤神龙不再是梦,控火、御冰、空间瞬移.....这些都在现实上演。生物......

- 1.8万字7个月前

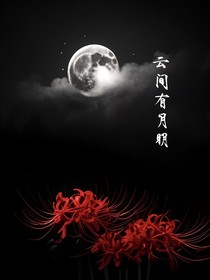

- 云间有月明

- “你是我寂静夜空的皎皎明月。”“你是我冰冷心脏的重新跳动。”那天是大雨,突如其来的相遇,是我们救赎的开始;那天也是大雨,预料之中的分别,是我......

- 1.5万字6个月前

- 豪门弃女

- 11.4万字5个月前

- 爱上了校霸哥们儿

- 简介正在更新

- 20.6万字4个月前

- 穿越70代香港-d715

- 看70年代香港

- 0.9万字3个月前