第二十八章泄露天机

高拱和张居正两人惊恐万状地看着皇上,吕芳更是不迭声地说:“主子慎言,主子慎言……”一边说着,一边把头拼命地叩在地上,直磕得东暖阁的砖地“咚咚”作响,可见心中是多么的恐惧。

要知道,说出这等惊世骇俗、大逆不道的话,若是寻常人等,只怕难逃枭首族诛之刑。但是,这话偏偏是皇上自己说了出来,旁人又能把他怎么样?

朱厚熜见自己的话效果似乎还不错,便喝止了吕芳,又将他扶了起来并勒令他安心坐好,这才接着说道:“你们是否认为朕在危言耸听?你们都是朕最亲近的臣子,又久在朝政中枢,我大明诸般军国要务无所不知。难道就没有想过,这些年里,朕推行的各项新政在朝野内外招致了诸多非议和诘难,甚或引起了边将投敌、京城夺宫和江南叛乱,朕为何还要一意孤行,虽千夫所指、天下大乱亦矢志不悔?再者,世人皆知北虏南倭乃是国朝心腹大患,朕为何不惜屈尊驾幸塞外,曲意羁縻一直与我大明征战不休的蒙古各部?却执意迁徙自成祖文皇帝永乐年间便诚心归顺、岁岁纳贡的建州右卫女真部,为此不惜耗费巨额钱粮,甚至不惜背负‘暴戾之君’的天下骂名?”

说起来,朱厚熜这些年里推行的诸多新政,刚推行之初,由于改易了祖宗成法,难免会招致官场士林的颇多非议。但是,这些举措后来都被事实证明的确是富国强兵的善政,所侵害的也不过是那些豪强富户的利益而已,大部分的贫苦民众还是得到了很大的实惠,各地颂扬君父天恩浩荡之声不绝于耳,一部分开明的官员士子也逐渐改变了先前的看法,从新政的批评者甚至抵制者,变成了支持者和身体力行者,嘉靖二十三年上疏谏争受到廷杖的赵鼎、齐汉生,以及策动举子罢考的张居正、何心隐、初幼嘉便是其中的典型代表。

但是,对于朱厚熜于嘉靖二十六年下敕迁徙建州右卫到甘肃凉州安置,为此不惜动用蓟镇、辽东数十万边军以武力胁迫的决策,朝野内外都是殊为不解。而且,由于被迁徙的建州女真部长途跋涉,老弱病残倒毙于道途旁者甚多;到了凉州之后,又与当地民众为争水源和牧场发生多次械斗,以致时常激起民变,朝廷不得不动用宁夏、榆林几个边镇近十万兵马予以弹压,更引起了山陕等省乃至举国上下的官员百姓诸多不满。许多人为此愤然上疏谏止,朱厚熜也丝毫不为之所动,以致他在“好大喜功、暴戾嗜杀”的骂名之外,又被朝野清流攻讦为“刚愎自用,苛政虐民”。

当初定策要迁徙建州右卫之时,朱厚熜编出了天狗吞噬日月的噩梦,说服了内阁首辅严嵩和次辅李春芳,象高拱和张居正这样的天子近臣也曾有所耳闻。但是,他们仍觉得实在太过匪夷所思,更不认同向来爱民如子、华夷无分的皇上,仅仅因为这样一个怪梦便要对一直俯首称臣、岁岁纳贡的建州女真部如此苛薄寡恩的做法--要知道,即便皇帝认定梦中那只吞噬日月的天狗便是女真人,那也不见得就是建州女真,女真另外两大部族海西女真和野人女真一向不服教化、自行其是,论其不臣之心,只怕要比建州女真更甚许多。因此,听到皇上主动提及此事,他们两人虽然还是眼观鼻鼻观口口观心默然不语,却都把耳朵支棱了起来,等着听朱厚熜的下文。

朱厚熜缓缓地说:“我大明定鼎至今已历十一帝,传国近两百年,当今之世,风俗凌夷,廉耻道丧,文官贪墨无忌,武将怯懦畏死;外有北虏南倭,内有豪强兼并;财政入不敷出,国力日渐衰颓。可谓积弊之多,多如牛毛。若不厉行新政、改制图强,纵然有你高拱,还有你张居正前后两相殚精竭虑,为我大明逆天改命,我大明亦只有不到百年之国柞……”

骤然听闻皇上说自己竟能为大明“逆天改命”,高拱和张居正两人不胜惶恐之至,慌忙站起来要逊谢,却听到朱厚熜又自顾自继续说道:“百年之后,亡我大明者,不是一直对我大明虎视眈眈、时常犯我边庭的北虏诸部,更非跳梁小丑一般盘踞海岛、扰我海疆安宁的南倭贼寇,而是如今对我大明俯首帖耳、纳贡称臣的建州女真部!建州弹丸之地,竟设有三卫,至于是哪一卫,仙人却以天机不可泄漏之故而不肯明示。朕思虑再三,不得不未雨绸缪,将建州右卫迁徙异地安置,剪其羽翼,稍遏其势。此举能否收效,朕也不得而知。该卫部民死于迁徙道途者甚多,凉州百姓死于部族争斗者也甚多,以致招致朝野内外众口讥评,将来史书上少不得也要记上朕这一件虐民乱政。其实,朕也知道,这么做虽是不得已而为之,却有违天道、大伤人和。其罪皆由朕一体承担,只为我大明社稷永固,我汉家江山国柞绵长!”

听到皇上如此自责,吕芳再次跪倒在地,痛切地说:“都是奴才不中用,未能找到主子所说的努尔哈赤。奴才已着镇抚司在女真各卫安插人手,继续寻访此人,定不让那夷狄鼠辈乱了我大明江山!”

朱厚熜摇摇头:“不必了。朕如今已经想明白了一个道理。百姓家有句俗话说的好,叫‘打铁须得自身硬’。上苍已警示于朕,言说大明之亡,亦非亡于女真,实亡于自身,亡于人君昏聩、臣子颟顸;亡于朝行苛政、官逼民反!其时建州女真已崛起于白山黑水之间,日渐坐大,不但统一了女真诸部,雄踞辽东以北广袤之地;还建立了后金政权,內修制度,外行侵伐,公然与我大明分庭抗礼。十数年间,东降朝鲜,西收蒙古,羽翼之势已成,对我大明鹰扬虎视,无日不图南下牧马、问鼎中原。朝廷惮其势大,连年兴兵征剿,却屡遭败绩,损兵折将,不得已放弃辽东,退守关内。或许是天要亡我大明,当是国事倾颓、社稷飘摇之际,两京一十三省半数以上的省份却又都遭受了百年不遇的天灾,各地连年大旱,颗粒无收,百姓罗雀掘鼠、易子而食,亦难以苟活性命。如此凶岁荒年,朝廷却仍不思抚恤,反而继续催逼重赋,以致各地民变迭起,流寇滋生。为应付辽东战事和各地反民,朝廷又加征了名曰‘三饷’的赋税,对百姓敲骨吸髓,强征滥索,把更多的良民百姓逼得不得不铤而走险,落草为寇,暴乱渐成席卷天下之势。如此内外交煎,我大明的气数便要尽了,先有流寇袭破京师,继有女真趁虚而入,挥师进关,窃取我汉家江山,我朱明子孙、汉家儿女欲求划江而治、偏安一隅亦不可得。我大明士民百姓更是惨遭烧杀淫掠,甚或还有扬州十日、嘉定三屠等等亘古未见、惨绝人寰之屠城情事。乾坤摧折,神州陆沉;生民涂炭,至于此极!”

随着朱厚熜的沉缓叙述,在场诸人的眼前仿佛出现了一副可怕的图像:京城九门纷纷失守,紫禁城内外燃起冲天大火,官军内侍作鸟兽散,皇帝横刀自刎以殉国难,文臣武将或死或逃或降……

张居正突然离座跪了下来:“请皇上恕微臣斗胆谏言,正所谓天机不可泄露,泄之恐有伤天寿。微臣恳请皇上且不要再说下去了。”

其实,张居正之所以会如此大胆地阻止朱厚熜继续说下去,与其说是担心皇上因泄露天机而触怒上苍、折损阳寿,倒不如说他是被朱厚熜所描述的那样一副天崩地裂、国破家亡的可怖前景给骇住了。而这一点,在场诸人之中,吕芳和高拱尽管也骇然色变,却只有亲身经历过南都惨变的张居正感受最为深刻。

朱厚熜一时却还想不到这一点,颇为感动地把张居正扶了起来,温言说道:“太岳,你一片耿忠爱朕之心,朕也是知道的。不过,朕方才说过,与我大明社稷永固、我汉家江山万世治安之大业比起来,朕一人之声名乃至寿数又何足惜之?我等君臣都是治国柄政之人,若是连我们都畏疾忌医,坐视国之大患渐成顽疾而不谋划救治良策,那么,我大明便真的会有此等社稷倾覆、神州陆沉之奇惨祸变发生的那一天!”

说着说着,他的声调渐渐地提高了:“我大明之败亡,与历朝历代政权更迭一样,非是我大明百姓民心不稳,有意犯上作乱,实因身受苛政、天灾双重压迫,无以为生,不得不揭竿而起,为自己和妻儿谋一条生路。从这个意义上来说,找不找得到努尔哈赤这个人,甚或建州女真是否坐大成势,其实都无关根本。只要我等君臣上下一心,挽振颓风,刷新吏治,革除积弊,布陈新政,开创国家昌隆的太平盛世,使天下黎民百姓都得以安居乐业、衣食无忧;那么,无论是建州女真,还是北虏南倭,要想乱我大明江山,无异于蝼蚁撼树、螳臂拦车,徒然自取灭亡而已!这便是朕为何要冒天下之大不韪,废弃祖宗成法,厉行富国强兵、治政安民之新政的用意所在!”

我欲扬明提示您:看后求收藏(笔尖小说网http://www.bjxsw.cc),接着再看更方便。

相关小说

- 向胜利前进

- 简介: 当将军难,成为将军更难! 历经磨难的张青山,在战火硝烟的岁月中,是如何从平头百姓一步步成长为将军的……2016,火树倾情打造大抗战!读者群:127770068(谢绝作者)本书数字版权由“中文在线”提供并授权话本联合销售,若书中含有不良信息,请书友告之客服。

- 420.4万字6年前

- 重塑国魂

- 简介:开新书了,书名:鼎革。书号63712完善大纲中,近期更新。本书数字版权由“中文在线”提供并授权话本联合销售,若书中含有不良信息,请书友告之客服。

- 191.9万字6年前

- 清末北洋海军提督

- 简介:一段屈辱的历史,葬送了号称亚洲第一无敌舰队——北洋水师一面龙旗的坠落,标志着腐朽的大清帝国走向终结一个血气方刚的年轻人穿越了历史,来到苟延残喘的晚晴,决心改变屈辱的历史,他屡建奇功,从一个普通的清朝水兵,当上了堂堂的北洋提督。天之骄子统帅威震四方的北洋舰队,与日本联合舰队决战于浩荡黄海,一举摧毁敌舰主力,大灭日寇嚣张气焰,大长我中华民族之志气甲午海战扭转战局,主人公含笑赢得了美女心,终究皆大欢喜......本书数字版权由“中文在线”提供并授权话本联合销售,若书中含有不良信息,请书友告之客服。

- 319.7万字6年前

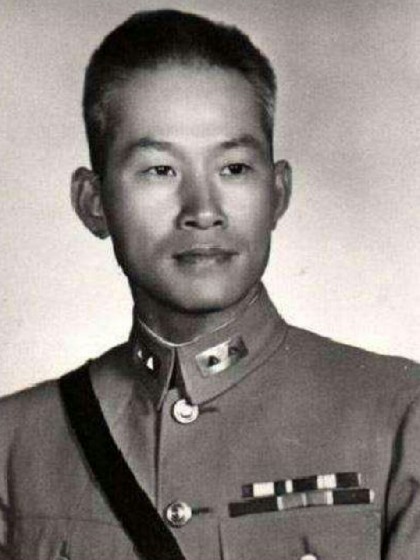

- 虎将孙立人

- 简介:有一个将军,以两千的兵力,打败了4000人的日本装甲师团,营救了7000个英国士兵。有一个将军,打败了我们共产党伟大的林彪将军。他获得英国,美国等多个国家的勋章

- 1.2万字5年前

- 骑砍潘德之雪原之子

- 简介:“天之骄子”弗尼·亚托特为了得知自己的身世之谜与伴随着自己的神秘之剑,前往危险而又神秘的潘德大陆。历经各种磨难,见识了各种各样的人情世故。身边都是自己的战友,而他的命运又是什么呢?如果您想知道,那么就请好好的进入书中了解清楚吧!

- 2.1万字5年前

- 六玺传

- 授六玺者继位为皇帝,面对大司马霍光,手握皇帝六玺的刘贺将如何面对?“大行皇帝早弃天下,遣使征昌邑王典丧,服斩衰,行礼仪,居道素食,至大行前,立为皇太子,录入皇帝宗谱,受皇帝信玺、行玺!”

- 3.8万字4年前