相关小说

- 伏羲神龙诀

- 简介:拥有两个灵魂之力,却是一个任人随意践踏的废物。在饱含屈辱之际,得到美人的青睐,巧遇黑龙老人的关爱。然而,神秘莫测的家族,却隐藏着一段血泪史,面对家族大仇的重责,他丝毫没有退缩。即便历经了重重的艰辛与苦难,依然大踏步的向强者的巅峰地步行去!本书数字版权由“中文在线”提供并授权话本联合销售,若书中含有不良信息,请书友告之客服。

- 192.8万字6年前

- 关于少女在异世界弑神的简单物语

- “这是什么?”“尼德霍格鳞片造的匕首。”“这个呢?”“别乱动!这是夸父脚趾甲造的剑!”“好恶心啊!这又是什么玩意儿?像是药酒......”"那是奥丁的右眼球。别摔了。“”好可怕!它刚刚瞪了我一下!”“别玩了,在那边的柜子里找些..

- 2.0万字6年前

- 在异世界又怎样还是要开心

- 三好青年夏子灰,意外之下,穿越到仙侠世界。坑爹系统,谁曾想到,竟来到魔教澡堂。被人误会,身败名裂,六锋圣女疯狂针对。腹黑掌教,恶意陷害,竟升为媚教大师兄!江湖凶险,万人追杀,沦为过街老鼠。身处异界,自己安好足够。

- 0.6万字6年前

- 成为尸族的那一天起

- 在一次委托任务中被其他人困在了陵川神庙中。本以为人生就要这么结束了,没想到居然被附身了,又因吸入了尸气过多而死。但是,我醒来了,一切貌似没有变,那么。。。。

- 4.2万字6年前

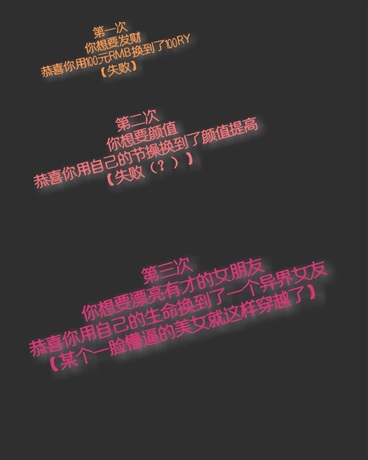

- 拼人品交换的美好生活

- 轻松而不用带脑子看的文章。要过上幸福的生活怎能不抱大腿?

- 0.6万字6年前

- 妄城

- 如果说在这个平常世界有鬼怪的话,世界会不会...... 那一定......很有趣吧。 一座巨大的古城,一座足以容纳三十万人的巨大古城。 那是不属于人类的世界,那是一座鬼怪之城。

- 7.2万字6年前